Андре Скобельцин. Ребенок и абстрактное // Нарцисс, или мастерская взгляда

Гаррис, Теодора и девочка в том же читальном зале; последняя что-то рисует.

Гаррис, Теодора и девочка в том же читальном зале; последняя что-то рисует.

Гаррис (читает очередной текст). «Очевидно, что наш сосед может думать иначе, чем мы. Гораздо труднее, однако, смириться с мыслью, что он не видит того, что видим мы, или видит вещи в совершенно другом свете».

Теодора (обращаясь к девочке, но так, чтобы слышал Гаррис). Когда ты была совсем крохой, я приводила тебя в собор и ты смотрела наверх так, словно тебя привлекали витражи. А теперь ты смотришь на стулья, на пол и радуешься, когда подбираешь с земли всякую гадость.

Ты хоть помнишь, что ты видела в детстве, тогда, раньше?

Девочка (не поднимая носа от листа). Не мешай.

Гаррис (продолжает читать). «Что же видит ребенок? Как в его душе формируется образ, если нам известно, что большинство предметов, которые он может наблюдать в своем кругу, для него не имеют никакого значения? Мы знаем, что он может распознавать лица с первых дней своей жизни и что данная способность является врожденной. Однако что значит узнавание лица, когда не имеешь представления о том, что такое лицо?

Чтобы научиться видеть определенным образом, необходимо отбросить взгляд, каким мы смотрели на действительность раньше; так, чтобы обрести древний взгляд, мы вынуждены поколебать тот, который уже сложился у нас».

Теодора. Это как в центре Страсбурга. Если бы кто-то пожелал раскопать постройки римских времен, ему придется сначала разрушить все, что было построено после них.

Гаррис (продолжает читать). «Самые первые рисунки детей, живущих в наши дни, представляют человечков, поражающих своей абстрактностью: какая-нибудь линия, замыкающаяся сама на себе, точки вместо глаз, паучьи ножки, ручки-палочки, часто заканчивающиеся множеством торчащих пальчиков.

Ребенок, которому дают бумагу и которого поощряют к рисованию, строит собственное видение мира по образу и подобию схемы. Он отображает самое главное: единство личности, место действия, щуповидные руки и ноги и порождает таким образом призраков, поражающих нас своей современностью.

С первых десятилетий нашего века любое новомодное педагогическое направление обязательно включает в себя практику рисования, а именно, импровизированного рисования. Сегодня как родители, так и учителя охотно выделяют бумагу и цветные карандаши детям, находящимся на их попечении, и приглашают их таким образом „самовыражаться" без какого-либо стеснения.

Пикассо утверждал: „Талант бывает в четыре года, потом человек повторяется".

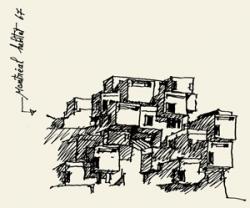

Движения рисующих детей, их склонность малевать и смешивать краски, наряду с полным отсутствием внимания к перспективе, их способность создавать рисунки, понятные всем, и добиваться выразительности, их тяга к определенной „современной" красоте, при том что они обходятся без всяких технических навыков, привлекли множество художников, от Клее до Поллока. Плодом этого увлечения является целое движение в современном искусстве, которое ратует за возврат к первозданному, стихийному, гестуальному. Одновременно детям предлагаются книги, чьи сюжеты, язык и иллюстрации задуманы специально, исключительно для них одних, и их не побуждают прямо углубляться в классические литературные тексты, как то было в обычае у древних греков. Наши дети играют в конструкторы, созданные из соединяющихся друг с другом пластмассовых деталей, из которых можно построить бесчисленное количество кристаллообразных, многоцветных форм, — игра, которая вдохновила иных архитекторов, если только ее создатели не вдохновились прежде постройками Пола Рудольфа, Кэндзо Тангэ, Моша Сафди.

Даже сегодняшняя вилла, высящаяся на огороженном участке, как на чистом листе, по которому разбросаны зеленый цветник, облако, солнце и труба на островерхой крыше, кажется, так и просится быть картинкой к сказке для детей».

(Прерываясь.) Я недавно проглядывал каталог домов, построенных около 1914 года, и не заметил в них никакого упадничества, никакой безликости.

(Возобновляя чтение.) «Детское творчество как нельзя лучше отвечает нашей тяге к спецификации, дроблению, при котором подчеркиваются прежде всего особенности нужд и склонностей ребенка. В ущерб реалистичности и реализму оно укрепляет нашу уверенность во всемогуществе схемы, примитивных архетипов; наконец, оно льстит нашему чувству свободы, выдвигая вперед интуитивное, стихийное начало, бросающее вызов ловкости рук, умению и самой культуре, продиктованной традицией».

Девочка (Теодоре). Дай мне еще бумажку, еще...

Теодора. Нет, сначала закончи то, что уже начала. Ты и так достаточно испортила. Только посмотри на это! (Поднимает стопку измаранных листов.)

Девочка (начиная хныкать). Дай!

Теодора. Хорошо, вот тебе один листочек, только ты должна дорисовать до конца.

Гаррис (продолжая чтение). «Обучение рисунку в Древней Греции, которое, если верить Аристотелю, составляло неотъемлемую часть образования всякого молодого человека, отнюдь не предусматривало, как это часто происходит сегодня, абстрактной запинающейся стихийности, свойственной первым пробам.

Учитель рисования (появляющийся в IV веке до н. э., когда иные прославленные художники нажили целые состояния своим трудом) прежде всего заставлял учеников копировать графические модели, анализируя при этом их пропорции и движения. После этого он, очевидно, требовал, чтобы ученики рисовали с живых моделей, затем переходили к сценам мифологии и, быть может, даже повседневной жизни. В процессе обучения греческий юноша вырабатывал свой собственный взгляд, одновременно усваивая общепринятый образ окружающего мира и населяющих его существ, — мира, где самообладание доминировало над любым излиянием чувств, любым несвоевременным проявлением оригинальности.

Обнаруженные во время археологических раскопок куклы не носят на себе отпечатка условности; их лица, их пропорции абсолютно реалистичны. Часто они вылеплены из глины, с соблюдением всех особенностей человеческой фигуры; чтобы их одевать и раздевать, требовалась известная осторожность.

В Древней Греции ребенок охотно делал уменьшенные модели существ и вещей, которые относились к миру взрослых.

Говорит отец, выведенный в пьесе Аристофана: „Он был еще совсем несмышленым, вот такусенький, но уже лепил у нас глиняные домики, сооружал деревянные кораблики, из кожи мастерил повозки, а из кожуры граната — лягушек, которые особенно ему удавались".

Между прочим, Платон рекомендует предлагать детям игры, которые исподволь готовят их к будущей профессиональной деятельности.

Сутью древнегреческой педагогики было наблюдение и копирование; и до нас дошло, что даже в таком предмете, как музыка, детей учили голосом подражать пению птиц, голосам других животных, то есть фактически звукам струнных и духовых инструментов».

Девочка (протягивая рисунок). Посмотри, я нарисовала дядечку!

Теодора. У него слишком много пальцев на руках. Посмотри (берет руку девочки), вот у тебя, например: это большой пальчик, это второй, это третий, это четвертый, а это наш мизинчик...

Девочка (сердито). Ай, мне больно!

Теодора. Ну, прости.

Давай я нарисую тебе волка, чтобы тебе не было больно.

Рисует довольно правдоподобного волка и отдает лист девочке.

Видишь, у него четыре лапы, хвост, а на лапах...

Девочка (торжествующе). Ты забыла!

Теодора. Что?

Девочка. Кнопку. Чтобы включать.

Гаррис (он встал и подошел к девочке). Волк — не механизм. Он плотоядный зверь, он кушает других зверей.

Девочка (сердито глядя на Гарриса). Он кушает бабочек и красных шапочек!

Теодора. Не ссорьтесь!

Бывают разные волки, и медведи тоже разные.

Указывает на плакат, на котором семья медведей вечно читает вечную книжку.

Одни волки живут в сказках, другие в зоопарке, третьи на картинке... Каждый живет по-своему. Почему бы не быть и заводному волку, с ключиком, например...

Гаррис (Теодоре). Хватит!

Теодора (девочке). Пойдем, воспитательница сказала мне, что вы будете наряжаться в маски.

Выходят из комнаты.

Гаррис (ходит взад и вперед по читальному залу и неожиданно принимается говорить сам с собой, как в озарении). Было бы наивно полагать, что наши методы воспитания лучше, чем те, которые позволили создать Сократа или Фидия... Но из этого вовсе не следует, что они хуже. В действительности педагогика обусловлена слишком многими вещами, чтобы можно было судить ее саму по себе.

Теодора (которая возвратилась в зал, садится за стол и опускает голову на руки). Дети переодеваются. Какое-то время можно посидеть спокойно.

Гаррис. Итак, продолжим?

Теодора (все еще угнетенно). Нет! Мне пришлось воспитывать многих детей, и я занималась с ними рисованием, как и со многими другими. То, о чем мы говорим в этой главе, тревожит меня. Я хотела бы выяснить, к чему мне это, в обычной жизни, когда я нахожусь с детьми?

Гаррис (поразмыслив какое-то время). Ты вновь будешь побуждать их рисовать, поощрять их стихийный схематизм, их воображение. Ты останешься современной, даже если понимаешь, что твоя воспитательная тактика далеко не самая лучшая.

Может быть, мудрость — это делать то, что делают все, зная, что этого не следует делать, но с изяществом.

Теодора (мрачно). Я знаю, мудрость — это благоразумно оставаться там, где ты есть. В бедре Зевса, если ты грек, или в игре в разноцветные кубики или абстракции, в которые выродился сегодня наш мир.

(Резко.) Но мне-то этого мало! Я мечтаю о чем-то большем, чем раковина, в которой мы запираемся, отчуждаясь от других. Я мечтаю о многоликом мире, где возможно вобрать в себя древнегреческое самообладание, прихотливость Пикассо, игры, вдохновленные ремесленниками Средневековья, пестрые фантазии нынешних детей...

Гаррис (скептически). Мир, в котором нет противоречий, в котором живут заводные волки?

Теодора (неожиданно сдаваясь). Может быть.

О книге: Андре Скобельцин. Нарцисс, или мастерская взгляда

Андре Скобельцин. Вступление // Нарцисс, или мастерская взгляда